|

日影規制は正しくは、建築基準法第56条の2に記載されているように”日影による中高層の建築物の高さの制限”と呼びますが、当ページでは日影規制と簡略的に表現します。

日影規制の呼び方ですが、「にちえいきせい」とか「ひかげきせい」とか呼ばれています。「にちえいきせい」といわれても、その辺の事情に詳しくない人でなければ「日英規制?」という言葉が頭の中に浮かんだりして、ピンときません。

その点「ひかげきせい」といわれれば大抵の人が「日影規制かな」と思いつきやすいかと思います。ただ日影という言葉も良い印象を与えませんから、敢て「にちえいきせい」と呼ぶ人も少なくありません。

まして、これから建物を建てようとする側の人間には、建てる建物で、周りの住民が日影(ひかげ)になるのを、殊更強調する必要もありませんから「にちえいきせい」と呼んだりします。

当ページでは日影規制(ひかげきせい)とよびます。では、日影規制とはどんな規制なのでしょうか?ざっくりと説明すると次のようになります。

『1960年代後半から 70年代にかけて大都市圏内でマンション・ブームが起こり,日照,通風,電波障害などに関する紛争が至る所で発生したため、建物を建築する際に周辺区域への日照障害を規制すること』

もう少し日影規制を詳しく言えば

『日影による中高層の建築物の高さ制限」の略。日影による中高層の建築物の高さの制限により、住居系用途地域、近隣商業地域、準工業地域または無指定区域にお ける日照を確保すること。地方公共団体が条例で指定する区域内にある一定の高さ以上の建築物が、冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道のみ9時から 3時まで)の間、その場所に一定時間以上続けて影を生じないように建物を計画することが義務付けられている。』

ということができます。

| | つまり、中高層の建物によって周囲の建築物等に与える日影を一定限度以下に規制することによって、日照などの住環境を保護しようというものです。

従って、中高層の建物の建築主等は建築計画にあたっては、近隣の建物等に一定時間以上の日影(ひかげ)を与えないように、その建築物の高さや配置などについて配慮しなければなりません。

次のページで述べる、「日照権」のような個別的な権利のやり取りだけで規制すると、他のケースで早いもの勝ちになったり、他の建築物の状況によって制限が異なるなど不安定な規制になるため、建築する側の日影を規制をする方式をとったものです。

|

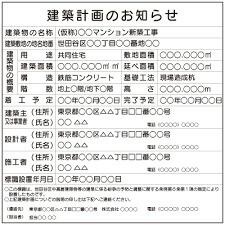

日影規制にかかるような建物が建つ時にはまず、事前にこの看板がその敷地に立ちます。ここから、近隣への建築主側の説明会が始まります。もっとも、この看板が立つ前から戸別訪問を行ったりすることもあります。 |

日影規制は、地方公共団体が条例によって、日照被害を軽減するために、一定の高さ以上の建築物がが冬至日(とうじび)において、敷地以外に作る日影の時間を制限であり、地方自治体によって規制の内容がかなり違いが生じています。

ですが、おおもとである建築基準法と建築基準法施行令を基本的に基づくものです。なぜ冬至日なのかといえば、影が最も長く伸びる日だからです。その日が規制の基準日であるわけですね。建物を建てようとするものにとって、一番不利なケースでの規制といえます。

1976年の建築基準法改正によって導入された中高層建築物の高さ制限となったものです。その関係法令をあげます。

| 日影規制の建築基準法の関係法令 | | 1 | 建築基準法 |

■建築基準法第56条の2

(日影による中高層の建築物の高さの制限)

建築基準法第56条の2の中には1項から5項まであります。それらすべてが対象です。建築物の高さの制限の記述です。

| | 2 | 建築基準法施行令 |

■建築基準法施行令135条の12

(日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和)

建物の高さの制限をゆるくする記述です。

■建築基準法施行令136条の13

(建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等の措置)

建物が用途地域などによって、日影規制が違う区域にまたがるような場合はどうなるのかの記述です。

|

日本では、南向きの敷地が一番いとされます。これは、夏にはあまり陽が射さず、冬には多く陽が射すからです。夏涼しく冬暖かい敷地といえます。マンションの販売や分譲住宅でも「全戸南向き」などの文句をうたっているのを見かけます。冬の日当たりが良い物件ですよとPRしている訳です。

日影規制は、まさに計画されている建物の南側とその周辺の土地の寒い時期の陽射しを守ろうとすることにほかなりません。従って、規制の日の基準日が「冬至日」となるのも当然です。(日の出がもっとも遅く、日の入りがもっとも早いケースとは少し日がずれがあります)

日本ではと書きましたが、北半球にある四季のある国では、日本と同様に南向きの敷地が最良といえます。

このページの最初に少し書きました。冬至日は、昼間の時間が一年でもっとも短い日です。同時に夜間がもっとも長なる日でもあります。太陽の高度がもっとも高い夏至とは逆にもっとも低いからです。

従って、冬至日には建物による影がもっとも長くなるのですからこういう日を選んで規制を設けたことは至極当然といえます。つまり日影規制は、その日の日影になることを規制しています。建築主にとっては、もっとも不利な条件となります。

また、太陽光線がもっともありがたく思えるのは寒い時であることも影響しているといえます。

日本は南北に長く伸びた島国で、北海道と九州では日照には相当なズレがあります。それを下表に示しました。これにを見ますと、札幌と福岡では一時間以上のズレが生じています。このように、その地域に即した規制権限を与えることが、合理的といえます。

日本の主な地点による日の出日の入り時間

| | 日の入りが最も早くなる時期と時間 | 日の出が最も遅くなる時期と時間 | | 札幌 | 12月初め〜半ば | 12月末〜1月上旬 | | 16時 | 7時06分 | | 東京 | 11月末〜12月上旬 | 1月上旬 | | 16時28分 | 6時51分 | | 福岡 | 11月末〜12月上旬 | 1月前半 | | 17時10分 | 7時23分 |

|

|