| | �@�R.�@���I�͖ڂɂ��Ȃ�����ɂ��������� |

�@�����~�̓��A�g������������ӂƑ��ɖڂ����ƁA�g�[�̂����ŃK���X���܂������܂��Ă���B�����ŁA�܂��@�����Ƃ��đ��ӂɊ��ƁA���̃A���~�̘g�ɂ͐��H���т�����A�傫�ȋʂƂȂ��āA�����������ɕ����Ă���B���������o���́A�N�ɂł��ǂ����鎖�ł��ˁB���ꂪ���B����ԗǂ��ڂɂ��錋�I�Ƃ�����Ԃł��B����ɂ����́A�O�y�[�W�ʼn�����܂����B |

�@�������A���I�͑��T�b�V�₻�̃K���X�ɋN���Ă��������ł͂���܂���B���͐l�̖ڂɂ��Ȃ��Ƃ����ɂ��������Ă��܂��B���������āA���K���X�̐��H�����Ȃ��悤�ȁA���邢�͂������z������X�|���W�����t����悤�ȏꓖ����I�ȑΉ������ł́A���{�I�ɉ����������Ƃɂ͂Ȃ�܂���B

�@�ł͈�́A�ЂƖڂ̂��Ȃ��ꏊ�Ƃ͂ǂ��ɂȂ��̂ł��傤���B�ǂ̕ӂɔ�������̂ł��傤���B���\�́A���I�ɗL���Ȓf�M�ނ��{�H����Ă��Ȃ��A�C�����̍��������̒��̊e���̌��I�����������������ł��B

|

| �@���ڂɌ����Ȃ����I�̎�Ȕ����ꏊ | | �@�@�����̕����� | �����̊O���ɖʂ��Ă���ǂ̕��������B���ɓ����i�������݁j���B�����Ƃ͗Ⴆ�A�ǂ̃R�[�i�[�����ŏo�������Ă��镔���ł͂Ȃ��A�������̂��Ƃł��B | | �A�@�ǂ̒� | �f�M�ނ��Ȃ��ǂ̓����B | | �B�@������ | �f�M�ނ��Ȃ��V�䗠�⏬�����i�����̓������j | �C�@�������ȊO

�@�@�@�̓V��̉� | �Ⴆ�A�Q�K���Ă̏ꍇ�A�P�K�̓V��̉��i�ӂƂ���j�B | | �D�@���� | �ʋC�̂Ȃ��A���邢�͈��������B |

�@�Ȃ��A�P�K�V����i�ӂƂ���j�Ƃ́A�V�����̕����ŁA��K�̏���艺�̕����̋�Ԃ������܂��B

�@���̂ق��ɂ��A�ӊO�ƋC���t���Ȃ��ꏊ�����I���₷���Ƃ��낪����܂��B��������L�ɂ܂Ƃ߂܂����B

| �@���ڂɌ����Ȃ����I�̋C���t���Ȃ������ꏊ |

|

�@������Ƃ�������́A�ʏ�͕����ꂽ���Ԃŋ�C�̏z���قƂ�ǂ���܂���B�]���Ăǂ����Ă����C��������₷���Ȃ�܂��B������≟����˂��J���Ēu���Ă��A���̂����[����Ă���A���ʂ͌���I�ł��B

�@�����ŁA��Ƃ��ĕz�c�Ȃǂ���������ɂ��܂��ꍇ�́A�O��������Ȃǂ����āA���C����������ɓ���Ȃ��悤�ɂ��܂��B����������������ɁA���̂���~������Ǎۂ������ǂ����P�ł�����@�̈�ł��B |  |

�@�摜�o�T�F�}�[�x��

|

�@�C���l���������̂ł�����A�����玼�C���z�����₷���A��������Ēu�����ʔ������C�����܂�₷���Ȃ��Ă��܂��B���ʔ����̔����J����ƁA���ȏL��������̂��A�G�ۂ̔ɐB�̂����ł��B

�@�o���邾����C�̓���ւ�������悤�ɂ���ق��A�����ɗ����Ȃ��C��ۑ�����ꍇ�͏\���O�C�Ŋ��������Ă�������悤�ɂ��܂��B |  |

�@�摜�o�T�F�j�g��

|

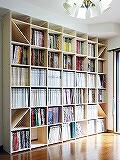

�@�{�I�̖{�����C���z���₷���A�{�Ɩ{�̊��u�����܂肬�イ���イ�ɂ����]�T�����������悤�ɂȂ�ׂ܂��B

�@�܂��A�{�I�S�̂�w��̕ǖʂɂ҂�����Ƃ��������A�����������悤�ɐݒu���܂��B�w���Ɋ��C���̂邽�߂ł��B�{�I�̏㕔������������������ǂ��ł��傤�B |  |

�@�摜�o�T�F�}���K���[�^

|

�@�䏊�́A���Ƃ��Ɛ����̑����ꏊ�ł���A������������@�͂���܂���B�Ή����@�͊��C��S�����邱�Ƃł��B�ӊO�ɃL�b�`���}�b�g�ɂ����C�����܂�₷���̂ŁA�_�j�Ȃǂ����B���邱�Ƃ������A�O�����Ȃǂ��s���悤�ɂ������B |  |

�@�摜�o�T�F�s�n�s�n

|

�@�\���������Ȃ��܂ܐH��Ȃǂ����[����ƁA���C��������܂��B�ق��肪����₷���}�C�i�X�ʂ�����܂����A�H��I�̌˂������J�����������Ƃ����߂܂��B

|  |

�@�摜�o�T�F�c��������

|

�@�ŋ߂̓��j�b�g�o�X�̗��p���i��ł���A���������C�̊O�ɘR�ꂾ���悤�Ȃ��Ƃ͖w�ǂ��蓾�܂���B�������A���C����u����ƁA���j�b�g�o�X���ɃJ�r�������܂��B

�@���j�b�g�o�X�Ȃǂł́A���C�̃{�^���������Z�b�g���ꂽ���C���Ԃ����C���Ď����I���X�C�b�`�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B���C�̎��́A�����J����悤�ɂ��Ċ����𑁂߂��悤�ɂ��܂��B |  |

�@�摜�o�T�F�s�n�s�n

|

|