床下は結露対策というより、床下にたまる湿気対策に始まります。建築基準法では床下の湿気対策について次のような処置をとるべきことを規定しています。

建築基準法施行令第22条

(居室の床の高さ及び防湿方法)

最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。

一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで四十五センチメートル以上とすること。

二 外壁の床下部分には、壁の長さ五メートル以下ごとに、面積三百平方センチメートル以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。

|

現在のような気密性のある住宅に対する、床下の結露対策のために上記の条文は設けられたものではありません。単に高温多湿な日本の気候に対して、木造住宅の床をできるだけ高く上げ、床下の通気をよくすることでの床や土台を構成する木材の防腐を念頭に置いた条文です。

従って、日本の家屋は時代劇に忍者が床下に潜りこむ登場場面もあるように床下は、外気に大きく開放されいました。これは、今日のように基礎部分が連続布基礎と呼ばれるもので出来ていなかった時代であったことも、大きく開放されていた原因です。

昭和25年の建築基準法施行令38条において、建物の基礎に対する基準が、定められ、以降は木造住宅に連続布基礎を採用するようになりました。連続布基礎は文字通り、建物の周囲や内部の主要な間仕切りの下に壁と同じように連続して基礎を設けるものです。

これにより、日本家屋の床下の換気は極端に悪くなりました。私の実家も新築30年位で、床が落ちてしまいました。換気口の不足が原因だと思われます。

床下換気口は、一般的に上記の条文によって設けられていたものです。

| 最近の新築の建物では、殆ど見かけることが無くなったのが左の図のような従来の床下換気口です。なぜ見かけなくなったかといえば、分譲住宅のように近接して建てられたり、換気口の前に物がおかれりすると、その役目が十分に発揮できなくなることが上げられます。 |

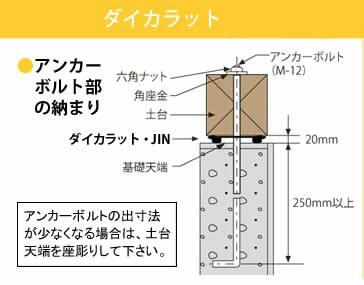

上記の床下換気口に代わり、土台とコンクリートの基礎の間に金物を挟み込むことで床下を換気する方法があります。土台はコンクリートより浮き上がっていますが、土台全周に等間隔に金物が挟まっているため、床下に設けた換気口に代わる換気が出来ます。

建物のどの位置にあっても換気ができますので、上の図のような換気口の前に物を置いても、問題になることが少ないなります。また、建設業者側からいってもその配置や取り付け手間を大幅に削減することが出来ます。

下の図はそうした金物の一例です。ダイカラットとは商品名です。

| 風圧にによって入った外気は、あらゆる方向から抜けるため、効率よく床下が換気できます。むろん、土台と基礎とはアンカーボルトで緊結されているのは、これまで通りで構造耐力は変りません。

|

住宅性能表示では、建築基準法よりさらに厳格に建物の基準を定めており、近年の分譲住宅(建売住宅)でもほとんどの業者がこれに沿った構造の建物を建築しています。そうしないとこの制度を採用している競合他社との競争に負けてしまいますからです。

住宅性能表示制度とは

平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)」に基づく制度です。 品確法は「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。

①新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること②様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること

③トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること

|

それによりますと。

床下に、次のa(防湿) かつ b(換気)の措置を行うこと。

基礎断熱工法以外の場合、

床下を、以下のいずれかの防湿上有効な材料で覆うこと。

1) 厚さ60mm以上のコンクリート

2) 厚さ0.1mm以上の防湿フィルム

1)及び2)と同等の防湿性能があると確かめられた材料。

基礎断熱工法の場合、基礎断熱工法でbの換気口を設けない場合は、床下を、以下のいずれかの防湿上有効な材料で覆うこと。

1)厚さ100mm以上のコンクリート

2)厚さ0.1mm以上の防湿フィルム

(重ね幅を300mm以上とし、厚さ50mm以上のコンクリート又は乾燥した砂で押さえたもの)

1)及び2)と同等の防湿性能があると確かめられた材料。

基礎断熱工法に用いる断熱材は、温熱環境基準における地域区分、断熱材の区分に応じ、次の表の厚さを確保すること。

外壁の床下部分に、以下のいずれかの換気口を設けること。

1) 壁の長さ4m以下毎に有効面積300c㎡以上の換気口

2) (ねこ土台の場合)壁の全周にわたって1m当たり

有効面積75c㎡以上の換気口

1)及び2)と同等の換気性能があると確かめられたもの。

ただし基礎断熱工法とし、aの基準を満たしたものは、換気口を設ける必要はない。

尚、ねこ土台とは、 基礎立ち上がりと土台の間に挟む物で、直接土台を基礎立ち上がり部に触れさせずに浮かせることで、土台の腐朽防止、床下換気を効率よくする工法。厚さ2~3cmの木材やモルタルで柱下や大引の取合い箇所に@900前後に入れる。最近では樹脂製や金属製の既製品を使うのが一般的です。上記のダイカラットもその一例です。

画像出典:上はBXカネシン。 下はコボット㈱

|