�@���T�b�V�̉������ł���˂́A�X���[�Y�ɊJ���߂��邽�߂ɓK�x�̌��Ԃ��݂��Ă���܂��B����̌˂̕����́A�Ⴆ�Η�Ԃ��s���Ⴄ�̂Ɠ����悤�ɂ�����x�̊Ԋu���Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂Ɠ��l�ɁA���Ԃ�݂���K�v���L��܂��B�����A�ˎ��̂��O���K�v�������邱�Ƃ�����A�㉺�ɂ��]�T���������Ă���܂��B

�@���邢�́A������Ƃ������t���̈�����ό`�ɂ��ƁA�g���Ȃ��Ȃ�܂�����A�V���͂�����x�͕K�v�Ȃ̂ł��B

�@�����͂̌��Ԃ͂킸���ł����A�ǂ����Ă��Ȃ���X���[�Y�ɊJ�͏o���܂���B���̕������A�������N�������D�̒ʂ蓹�ƂȂ��Ă��܂��B���̖h����ł����K���X�ɂ��Č�������O�ɁA�T�b�V�̌��ԑ���������邱�Ƃ��挈�ł��B

�@�����̐N�����N����₷���T�b�V�́A�����ɉ����R��₷�Ƃ������܂��B�]���āA�s�A�m�̉���A�X�e���I�Ȃǂŕ������y�Ȃǂ̉����R��āA�אڏZ��Ȃǂɑ����Ƃ��Ė��f�������邱�Ƃ��N���邱�Ƃɂ��Ȃ�܂��B

| �@���T�b�V�̌��Ԃ���̑����̐N�� |

�@

�@���łɏq�ׂ��悤�ɃT�b�V����̑����̐N���ɂ́A�K���X�����ȊO�Ɏ��̂悤���T�b�V�̌��Ԃ��炪����܂��B�����̌��Ԃ��ǂ̒��x�ȉ��ɗ}����ׂ����ɂ��ẮA���{�H�ƋK�i�i�i�h�r�K�i�j�ɂ���Ē�߂��Ă��܂��̂ŁA�T�b�V���̂ɂ��A���[�J�[���̂ɂ�����������邱�Ƃ͂قƂ�ǂ��蓾�܂���B

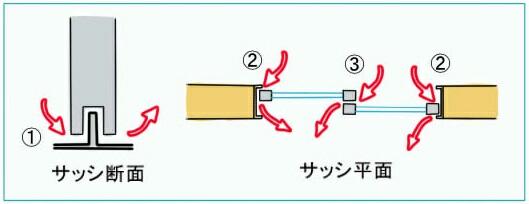

�@�K���X�ȊO�̃T�b�V����̉��̐N���o�H�͉��}�̂悤�Ȃ��̂ł��B

�@�T�b�V�̌˂Ə㉺�̃��[���̎�荇�������B

�A�T�b�V�̌˂ƃT�b�V�g����̉��̐N���B

�B�T�b�V�ƃT�b�V�̏������킹�����i�T�b�V���m���d�Ȃ镔���j�B

�@�T�b�V�̌��Ԃ���u�����܂܂ŁA�K���X��h���^�C�v�ɑւ��Ă��A�h���K���X�͐��\���\���ɔ����ł��܂���B�����A�T�b�V��h���^�C�v�Ɏ��ւ��邽�߂ɂ͕ǂ������K�v�����邽�߁A���i���傫���Ȃ�A�H������|����ɂȂ�܂��B

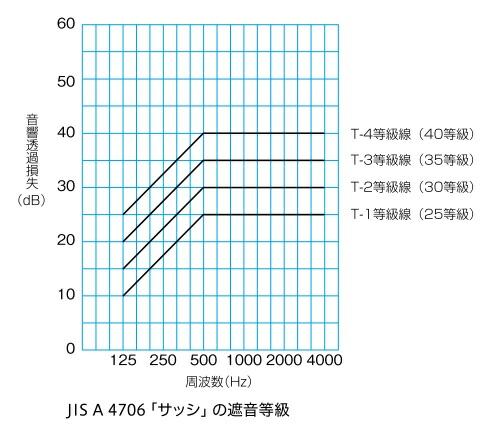

�@�ł́A�T�b�V�ɂ͂ǂ̂悤�ȎՉ����\��L���Ă���̂ł��傤���B�T�b�V�̎Չ������ɂ��Ă�JIS A 4706�ɋK�肳��Ă��܂��B�i�h�r�K�i�ŋK�肳�ꂽ�T�b�V�̎Չ����\�i�h�����\�j���������l�ŁA�s�P�D�s�Q�D�s�R�D�s�S�̓���������܂��B

�@�J���o����˂����T�b�V�́A�˂ƃT�b�V�̌��Ԃ�˓��m�̌��Ԃ����Ȃ������A�h���T�b�V�ɑ�ʂł��܂��B

�@�T�b�V�̖h�����\�́A���}�́u�T�b�V�A�h�A�̎Չ��������v�̂悤�ɂs-1����s�|�S�܂ł���AT�|�S������悤�ȃT�b�V���ł��Չ����\�ɗD��Ă��܂��B

| �@ ��\�I���g�i�T�b�V�j�̕��� | | �T�b�V | �˂Ƒ��g | ���\ | �Չ����\ | | ��ʃT�b�V | ��ʓI�ȃT�b�V | �ቹ��ł͂s�|�Q�t�߂��J�o�[�Ł@�������A������͂s�|�P��傫�����@���B4000Hz�t�߂ł́AT�|�P�܁@�ʼn���B | �s�|1�ȉ� | | �h���T�b�V | �T�b�V�̌��Ԃ����Ȃ��������� | �قڂs�|�Q�̐��ɉ��������\�������Ă���B������̎Չ��ɗD��Ă���B | �s�|�Q���x�͉\ | | �h���T�b�V+�����K���X | �T�b�V�̌��Ԃ����Ȃ��������̂ɍ��킹�K���X���g�p�B | �قڂs�|3�̐��ɉ��������\�������Ă���B������̎Չ��ɗD��Ă���B | �s�|3���x�͉\ | | 2�d�T�b�V | ��̊J���ɃT�b�V���Q�d�ɕt����������� | 2000Hz�t�߂ňꎞ�ቺ�����邪�w�ǂ����T�|�Q���킸���ɏ��@���Ă���B

�Չ����\���[���ɔ���������ׂɂ́A�T�b�V�Ԃ̊Ԋu��15�����ȏ�m�ۂ��鎖���K�v�B | �s�|�S���x���\ |

�i�h�r�K�i�Ƃ́F���{�H�ƋK�i(Japanese Industrial Standards)�̗��B�H�ƕW�����@�Ɋ�Â��A���{�H�ƕW��������̓��\���āA�喱��b�����肷��H�ƕW���ł���A���{�̍��ƕW���̈��.

�@��̕\�ł��킩��悤�ɁA��d�T�b�V�������Ƃ��Չ����ɗD��Ă��܂��B�����A���݂̃T�b�V����d�ɂȂ��Ă��Ȃ��ꍇ�A������d�T�b�V�Ƃɂ��邱�Ƃ͉\�ł����A��������݂̃T�b�V�̓����ɐ݂��邱�ƂɂȂ�܂��̂ŁA���̂Ԃ������ɑ��g���o�����邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�V���Ɏ��t�������̉�肾���������ɏo������\���ɂ���̂��A�ǑS�������̕���������̂��A�v�Ă̂��ǂ���ł��B�ǑS�̂��������邱�Ƃ��A�[�܂胊�Ƃ��Ă��Y��ł����A���������̕������Ȃ�܂����A��Ȃǂł͂��ς���K�v���o�����܂��B

�@����������āA�V���Ɏ��t�����T�b�V���肾���������ɏo������\���ɂ����ƁA�܂�ŏo���������̓����ɂƂ���������ł��B�|���o�����̂悤�ȏ��t�����T�b�V�ł́A�������Ȃ��Ƃ��茇���K�v���o�Ă��܂��B

�@��d�T�b�V�Ƃ��镔�����f���o�����ȊO�ŁA�V��ɂ��ڂ��邱�Ƃ��Ȃ��悤�Ȃ����ł���A���ɐ�������͏o�Ă��܂���B�o�����镔���̉��≺�ɁA�ɒI�Ȃǂ��݂��āA��a���̂Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ���ł��傤

�@�T�b�V�̎Չ������́A���\�ŕ\�����Ƃ��ł��܂��BT-1�`T-4�܂ł���AT-4������

�Ƃ�������Ă��邱�Ƃ͊��ɐ�ɏq�ׂ܂����B����ȏ��]�ނȂ�A�T�b�V�̓��[�J

�[�̓w�͈ȊO�ɁA�������ɂ͂ǂ����悤������܂���ˁB�Ƃ͂����Ă��ǂ��܂Ŗh��

���\���グ�����̂��Ƃ������Ƃɂ��Ȃ�܂��B�����̐��E�ȂǁA�p���ċC��������

�������܂��A�����炭�N���]��ł͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@���}�ł�T-4�������ɋ߂�����`�����i��T-4�����Ƃ���܂��B���̐����g���[�X

�����悤�Ȑ��i�͂Ȃ��A������g����T-4���鐫�\�������Ă��Ⴄ���g���ł͗�

����Ƃ������Ƀo���c�L������܂��B |  |

|